Objetivo: Determinar la efectividad de un programa de entrenamiento en autoeficacia y asertividad para prevenir conductas alimentarias de riesgo en escolares hidalguenses en primaria pública y privada. Diseño y muestra: Se trabajará con un diseño cuasi experimental de cuatro grupos: uno de escuela privada y uno de escuela púbica, y dos en lista de espera, el estudio es explicativo con enfoque cuantitativo con un muestreo no probabilístico. Los participantes contestarán los instrumentos en tres momentos: pre, post y seguimiento. La muestra estará conformada por una N=133 escolares en un rango de edad de 8 a 10 años, con una media de 9 años. Instrumentos: Además de obtener peso y talla, se aplicará el test de marcha de 6 minutos para conocer el rendimiento en la actividad física y una batería de instrumentos: EFRATA-II, Autoeficacia para el control de peso y la Escala de asertividad para niños y adolescentes de Michelson y Wood. Con la implementación del programa se espera que el nivel de autoeficacia y la asertividad en los escolares incremente, igualmente se espera que disminuyan las conductas alimentarias de riesgo y los que no recurren a estas prácticas se mantengan es conductas alimentarias saludables.

Palabras clave: Escolares, Autoeficacia, Actividad Física, Asertividad.

Objective: To determine the effectiveness of a training program on self-efficacy and assertiveness to prevent disordered eating in Hidalgo school in public and private primary. Design and sample: We work with a quasi-experimental design of four groups: one private school and one of pubic school, and two on the waiting list, the study is explanatory quantitative approach with a non-probability sampling. Participants answered the instruments in three stages: pre, post and follow-up. The sample will consist of an N = 120 students in an age range of 8-10 years. Instruments: In addition to gaining weight and height, walk test six minutes applies to know the performance in physical activity and a battery of instruments: EFRATA-II, Self-efficacy for weight control and Assertiveness Scale for children and Michelson and Wood adolescents. With the implementation of the program is expected that the level of self-efficacy and assertiveness in school increases, also are expected to decrease the risk eating behaviors and those who do not resort to these practices is kept healthy eating behaviors.

Keywords: Teaching , Self-efficacy , Physical Activity , Assertiveness.

El comer es una actividad cotidiana y de importancia vital para los seres humanos, por lo que cuando se presentan excesos, deficiencias y desequilibrios se generan problemas físicamente, sino también en los aspectos psicológico y social; por lo cual se considera la relación de factores con la alimentación, como un proceso circular y multicausal.[1]

La importancia del estudio de las Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR) se destaca por dos principales razones: una relacionada con el incremento de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), y la otra está asociada con la epidemia de obesidad, como en otras partes del mundo y especialmente en México. Es importante señalar que en algunos casos se ha confirmado que la obesidad se vincula con patologías, como el trastorno por atracón, clasificado en el DSM IV-TR como un Trastorno Alimentario No Especificado (TANE), tan grave y complicado como la Anorexia Nervosa (AN) o la Bulimia Nervosa (BN).[2][3]

Por otro lado, la presencia de CAR se liga con malestares emocionales, síntomas depresivos, ideación suicida, estrés cotidiano, así como un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado. El enfoque preventivo en este sentido es de suma importancia, para evitar en las personas no solo las problemáticas antes señaladas, sino también la sensación de fracaso y pérdida de control.[4]

Ahora bien, el estudio de las CAR y de los TCA se ha desarrollado típicamente en población femenina; sin embargo, la literatura más reciente indica que estas conductas también son llevadas a cabo por varones en edades tempranas.[4] Estudios recientes en hombres reportan mayor motivación para adelgazar y evitación de alimentos engordantes en niños que en jóvenes[5]; respecto a los estudios con niñas se ha encontrado la práctica de dietas restrictivas entre los nueve y once años de edad, mientras que en niñas de cinco a nueve años se presenta la práctica de dietas para perder peso.[6]

El proceso de modificación de conducta que supone la ruptura del sedentarismo debe iniciarse en edades tempranas, cuando es más fácil desarrollar hábitos saludables que hacerlo una vez que se llega a la edad adulta. En consecuencia, dado que la infancia es el período evolutivo ideal para adoptar estilos de vida sanos, los programas dirigidos a promover comportamientos saludables en la familia, incluida la actividad física, deben empezar precisamente en esta etapa[7].

Diversos estudios señalan la existencia de relaciones significativas entre autoeficacia y AF, por ejemplo, Aedo y Ávila[8] reportan este tipo de relaciones en una muestra de niños de edad escolar. Entre otras asociaciones se reportan las encontradas entre la percepción de control de la conducta y la actividad física.[9] En pacientes con problemas cardíacos la autoeficacia funciona como variable mediadora entre las intenciones de realizar ejercicio y la realización posterior[10]; así mismo, en el éxito de los tratamientos para la reducción del peso y el mantenimiento del mismo.[11]

En diferentes estudios, la asertividad ha sido clasificada por una parte como un factor de riesgo (niveles bajos) en los trastornos de la conducta alimentaria y a su vez como factor de protección (niveles altos).[12][13] En México estudios indican que a mayor problemática de asertividad, mayor seguimiento de dieta restringida y mayor preocupación por el peso y la comida, de igual manera la ausencia de asertividad, específicamente las que refieren al manejo de emociones y estrés, incrementan la influencia de una imagen corporal negativa y conductas alimentarias anómalas.[14][15]

Las CAR, son definidas como aquellas conductas inapropiadas de la alimentación, que cumplen una función de compensación, las cuales, son características de los TCA, pero no cumplen en frecuencia y duración con los requerimientos diagnósticos; [15] tanto las CAR como los TCA son generados a partir de la distorsión de los patrones en la ingesta de alimentos[18].

Las conductas alimentarias de riesgo son relacionadas, de acuerdo al DSM-IV[17], con los trastornos del comer no especificados, entre ellos se encuentra la conducta alimentaria compulsiva o el trastorno alimentario atípico, los cuales a su vez, se relacionan con la alta prevalencia de obesidad y son ampliamente difundidos entre las mujeres, alcanzando cada vez más a menores de edad.[18][19]

Estadísticas internacionales indican que alrededor de 20 millones de mujeres y 10 millones de hombres han padecido de algún trastorno de la alimentación, como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón o algún trastorno alimentario no especificado, alguna vez en su vida.[20]

Las actitudes y conductas no saludables, en relación a la comida son aprendidas a edades muy tempranas. Un estudio indicó que niñas a partir de los 5 años de edad, asocian dieta con restricción de comida, pérdida de peso y delgadez.[21] Entre el 40 y el 60% de niñas entre los 6 y 12 años comienzan a manifestar preocupación por su peso y figura;[22] otro estudio indica que 5 de cada 10 mujeres adolescentes y 2 de cada 6 hombres adolescentes, llevan a cabo conductas no saludables para el control de peso, como ayunar, vomitar, usar laxantes, diuréticos, píldoras, omitir tiempos de comida, o fumar para disminuir el apetito.[23] [24]

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, la proporción de adolescentes en riesgo de tener un TCA fue de 1.3%; en mujeres fue de 1.9% y en hombres 0.8%, lo cual es medio punto porcentual más alta (0.9 y 0.4 en hombres y mujeres respectivamente) que la registrada en 2006.[25]

En relación con las CAR más frecuentes en hombres adolescentes de 10 a 13 años se encuentra la preocupación por engordar con una prevalencia de 11.4%, realizar ejercicio para bajar de peso con prevalencia de 10.2% y comer demasiado con prevalencia de 10%, otras CAR como hacer dieta para bajar de peso, ayunar, vomitar después de comer y el uso de diuréticos o laxantes para bajar de peso, indican una prevalencia de 2, 0.7, 0.4 y 0.3% respectivamente. En el caso de las mujeres adolescentes las CAR más frecuentes son preocupación por engordar, comer demasiado y realizar ejercicio para bajar de peso con una prevalencia de 11.3, 9.9 y 7.1% respectivamente, mientras que otras CAR como hacer dieta para bajar de peso, ayunar, vomitar y usar laxantes o diuréticos, indican una prevalencia de 1.7, 1.0, 0.5 y 0.4% respectivamente.[25]

Por otro lado, en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar (5-11 años) es de 19.8 y 14.6% respectivamente, lo cual equivale a 5 millones 664 mil 870 niñas y niños con sobrepeso y obesidad a nivel nacional.[25]

En el estado de Hidalgo las prevalencias de sobrepeso y obesidad en escolares de 5 a 11 años de edad fueron de 18.4 y 12% respectivamente, en hombres el sobrepeso y obesidad indica una prevalencia de 31.7, mientras que en mujeres la prevalencia es de 29%.[26]

Entre las posibles estrategias para la modificación de conductas alimentarias de riesgo se encuentra la promoción de “autoeficacia percibida”, ya que tal como lo establece Bandura,[27] la autoeficacia percibida sobresale como uno de los principales factores que influye tanto en la toma de decisiones como en la adopción de conductas favorecedoras para la salud, así como en la eliminación de conductas perjudiciales para la misma.[27] Por lo que si se incrementa la autoeficacia en los escolares, es más probable que modifiquen conductas alimentarias de riesgo y adopten hábitos saludables.

La autoeficacia para actividad física no solo influye en los comportamientos relacionados al logro, sino también, es un factor importante en la participación de los niños en el deporte, además, se ha identificado como variable trascendental que predice la adherencia a un programa de ejercicio.[28] Las personas que se perciben más competentes se sienten con mayor motivación para iniciar la práctica del deporte, y las que continúan en ésta o en un programa de ejercicio, se perciben más aptas que las que la abandonan.[28]

La asertividad es clasificada por una parte como factor de riesgo (niveles bajos) en los TCA y a su vez como factor de protección (niveles altos).[12] [13] En México estudios indican que a falta de asertividad mayor es el seguimiento de dieta restringida y mayor preocupación por el peso y la comida; por otra parte la ausencia de habilidades sociales, específicamente las que refieren al manejo de emociones y estrés, incrementan la influencia de una imagen corporal negativa y conductas alimentarias anómalas.[14] [15]

Con base en la evidencia asociada a la variable de asertividad, se puede afirmar que los déficits en estas habilidades pueden ser clasificados como factores de riesgo moderadores en TCA. Sin embargo, la evidencia también sugiere que esta variable puede fungir como un factor de protección en el desarrollo de estos trastornos.

Una de las principales razones por la cual es importante implementar proyectos de prevención de las conductas alimentarias de riesgo son los elevados índices de sobrepeso y obesidad tanto en México como en distintas partes del mundo, ya que estudios han encontrado relación entre este padecimiento y patologías en las que destaca el trastorno por atracón, clasificado como un trastorno alimentario no especifico, tan grave como la bulimia o la anorexia[2] [3] .

Variable independiente: Programa de Entrenamiento

Definición conceptual

Es una aplicación utilizada en terapia conductual que conformada por técnicas conductuales orientadas a la mejora de las interacciones sociales[14] .

Definición operacional

Programa que consta de 12 sesiones con una duración de tres meses, con una pre y post evaluación además de un seguimiento a los tres meses de haber concluido la intervención.

Intervención interactiva, con un enfoque cognitivo conductual en las siguientes temáticas:

Variables Dependientes

Conductas alimentarias de riesgo

Definición conceptual

Conductas inapropiadas que cumplen una función de compensación, estas conductas son características de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), pero no cumplen en frecuencia y duración con los requerimientos diagnósticos[15] .

Autoeficacia para la actividad física

Definición conceptual

Juicios de cada individuo sobre sus capacidades, en base a las cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado[30] .

Asertividad

Definición conceptual

Habilidades tanto para expresar los sentimientos y preferencias en el momento, sin incomodar a otros, así como ejercer los propios derechos sin violar los de los demás.[31]

Objetivo General

Determinar la efectividad de un programa de entrenamiento en autoeficacia y asertividad para prevenir conductas alimentarias de riesgo en alumnos de una escuela pública y una privada.

Objetivos específicos

Hipótesis Nula

El entrenamiento en autoeficacia y asertividad aplicado en niñas y niños de una primaria pública y una privada no impactará en la modificación de conductas alimentarias de riesgo (conducta alimentaria compulsiva, sobreingesta por compensación psicológica, dieta crónica restringida), por lo que no habrá diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo en lista de espera.

Hipótesis Alterna

El entrenamiento en autoeficacia y asertividad aplicado en niñas y niños de una primaria pública y una privada impactará en la modificación de conductas alimentarias de riesgo (conducta alimentaria compulsiva, sobreingesta por compensación psicológica, dieta crónica restringida), por lo que si habrá diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo en lista de espera.

Tipo de estudio

Explicativo

Diseño de investigación

Cuasi-experimental.

En la primaria pública en el grupo experimental participaron 39 escolares, en el grupo en fase de espera participaron 44 escolares. Para la primaria privada en el grupo experimental y en el grupo en fase de espera participaron 27 y 23 escolares respectivamente.

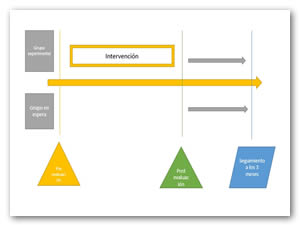

La intervención se evaluó en 3 momentos en las dos primarias, una pre-evaluación en ambos grupos, después de la intervención en los grupos experimentales se realizó una post-evaluación y la evaluación de seguimiento será aplicada a los 3 meses después de la intervención.

Fig. 1 Diseño de los momentos de evaluación y seguimiento de la intervención en ambas primarias.

Se contemplará una muestra no probabilística por cuota, de participantes voluntarios conformada por N=86 estudiantes de cuarto grado de primaria, una pública y una privada, ubicadas en Pachuca de Soto, Hidalgo, con un rango de 8 a 10 años, una media de 9 años y una DE .39. Es importante destacar que se cuenta con el apoyo de las autoridades escolares, ya que las instituciones (escuelas primarias) como un filtro para el acceso a la muestra pidieron se les proporcionaran pláticas y talleres con temáticas diferentes previas a la intervención.

Para la medición del peso se utilizará una báscula marca TANITA Modelo UM 2204; para la medición de la talla se hará uso de un estadímetro marca SECA 214, para medición de talla de niños y adolescentes.

Para evaluar las Conductas Alimentarias de Riesgo se utilizó la Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación (EFRATA II), de 32 ítems, compuesta por cuatro factores.[29] Para medir la autoeficacia en actividad física y control de peso se utilizó el Inventario de Autoeficacia Percibida para el Control de Peso de 37 ítems, compuesto por seis factores.[36] Para medir la asertividad, se utilizó la Escala de Asertividad de Michelson y Wood en niños y Adolescentes II, compuesta por 27 ítems y 2 factores[32].

Se presentan resultados preliminares sin hacer diferencia del tipo de escuela, ni del grupo control y experimental.

En este estudio participaron un total de N=86 escolares, dentro de un rango de edad de 8 a 10 años, Mtotaledad= 9, DE=.35; de los cuales en la primaria pública n=37 (43%) y en la privada n=49 (57%), el grupo experimental de primaria pública es de n=18, en la privada es de n=27, el grupo en fase de espera es de n=19 y n=22 respectivamente. De la muestra el 57% son mujeres y el 43% hombres.

De los N=86 escolares se detectó con desnutrición leve una n=5 (5.8%), con peso normal n=43, con sobrepreso n=24 (16.3%) y con obesidad n=14 (16.3%).

En la figura 1 se muestra las medias transformadas de cada uno de los factores del EFRATA-II, que mide conductas alimentarias de riesgo; se puede observar que los hombres presentan un nivel más alto de sobre ingesta por compensación psicológica, dieta crónica restringida, conducta alimentaria compulsiva y conducta alimentaria normal, en relación a las mujeres, sin embargo ninguno de los factores es mayor a la media transformada (3).

Fig. 1 Medias transformadas de cada uno de los factores del EFRATA-II en la versión de hombres y mujeres

En la figura 2. se muestra las medias transformadas de cada uno de los factores del Inventario de Autoeficacia percibida para el control de peso; se puede observar que en general las mujeres presentan niveles más altos de autoeficacia percibida en actividad física, evitar ingesta de alimentos no saludables, actividad física y fuerza de voluntad, para el control de peso e ingesta alimentaria; estos factores tanto en hombres como en mujeres están por arriba de la media transformada, al igual que el factor de autoeficacia para actividad física cotidiana aplicado sólo en mujeres y el factor de autoeficacia para ingesta alimentaria y fuerza de voluntad aplicado sólo en hombres.

Fig. 2 Medias transformadas de cada uno de los factores del Inventario de Autoeficacia percibida para el control de peso, en la versión de hombres y mujeres.

En cuanto al nivel de asertividad, la figura 3 indica que en general el 35% de los escolares es asertivo, es decir que respetan sus propios derechos y los de los demás, tienen mejor competencia social creatividad y desarrollo cognitivo; el 28% indica un estilo agresivo, es decir, tienen actitudes de no tomar en cuenta a los demás y de agresión; el 17% presenta un estilo pasivo, es decir, tienen conductas como sometimiento y culpa, que impiden defender sus derechos y aceptan todo lo que se les pida.

Fig.3 Nivel de asertividad en los escolares

En la figura 4 se observa que hay más mujeres en el nivel de asertividad y pasividad en comparación con los hombres, en el que existen más casos en el nivel de agresividad.

Fig. 4 Nivel de asertividad y agresividad por sexo

[1]Acosta-García MV, Llopis MJ, Gómez-Peresmitré G, Pineda GG. Estudio transcultural entre adolescentes de España y México. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 2005; 5(3):223-32.

[2]Stunkard AJ, Allison KC. Two forms of disordered eating in obesity: Binge eating and the night eating. Int J Obes 2003; 27(1):1-12.

[3]García-Camba E. Trastorno por atracón. Avances en trastornos de la conducta alimentaria. En: García-Camba de la Muela E, editores. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, obesidad. Madrid: Masson; 2002, p.141-55.

[4]Nuño B, Celiz A, Unikel C. Prevalencia y factores asociados a las conductas alimentarias de riesgo de adolescentes escolares de Guadalajara según sexo. Revista de investigación clínica. 2009;61(4): 286-293.

[5]Vázquez R, Mancilla JM, Mateo C, López X, Álvarez G, Ruíz A. Trastornos del comportamiento alimentario y factores de riesgo de una muestra incidental de jóvenes mexicanos. Revista Mexicana de Psicología. 2005;22(1):53-63.

[6]Austin S. Population-based prevention of eating disorders: An application of the Rose prevention model. Preventive Medicine.2001;32(1):268-283.

[7]Hallal P, Wells J, Reichert F, Anselmi L, Victora C. Early Determinants of Physical Activity in Adolescence: Prospective Birth Cohort Study. Br Med J. 2006;332:1002–7.

[8]Aedo A, Ávila H. Nuevo cuestionario para evaluar la autoeficacia hacia la actividad física en niños. Revista Panamericana de Salud Pública. 2009;26(4);324-29.

[9]Armitage CJ. Can the theory of planned behavior predict the maintenance of physical activity? Health Psychology. 2005;24:235- 45.

[10]Sniehotta FF, Schwarzer R, Scholz U, Schüz, B. Action planning and coping planning for long-term lifestyle change: Theory and assessment. European Journal of Social Psychology. 2005;35:565–76.

[11]Elfhag K, Rossner S. Who succeeds in maintaining weight loss? A conceptual review of factors associated with weight loss maintenance and weight regain. Obesity Review. 2011;6(1):67-8

[12]Stice E. A prospective test of the dual pathway model of bulimic pathology: mediating effects of dieting and negative affect. Jounal of Abnormal Psychology. 2001;124-35

[13]Stice, E. Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic review. Psychological Bulletin. 2002;825-48.

[14]León HR, Gómez-Peresmitré G, Platas AS. Conductas alimentarias de riesgo y habilidades sociales en una muestra de adolescentes mexicanas. Revista Salud Mental. 2008;31(6):447-52.

[15]Rios SM, Osorio GM. Influencia del modelo estético corporal y déficit de habilidades sociales: Un riesgo para la salud en adolescentes mexicanos. Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud. 2001;391-403.

[16]Saucedo-Molina T, Unikel-Santoncini C. Conductas alimentarias de riesgo, interiorización del ideal estético de delgadez e índice de masa corporal en estudiantes hidalguenses de preparatoria y licenciatura de una institución privada. Salud Mental. 2010;33(1):11-19.

[17]American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSMIV-TR). México: El Manual Moderno; 2002.

[18]Gómez-Peresmitré G. Factores de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria. Teoría práctica y prevalencia en muestras mexicanas. Memorias de la Presentación de los 450 Años de la Universidad. México: UNAM; 2001.

[19]Correa M, Zubarews T, Silva P, Romero MI. Prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios en adolescentes mujeres escolares de la región metropolitana. Revista Chilena de Pediatría. 2006;77(2):113-60.

[12]Wade TD, Keski-Rahkonen A, Hudson J. Epidemiology of eating disorders. In M Tsuang, M Tohen (Eds.).Textbook in Psychiatric Epidemiology.3rd ed. New York: Wiley; 2011. p. 343-360.

[22]Abramovitz BA, Birch LL. Five-year-old girls´ ideas about dieting are predicted by their mothers´ dieting. Journal of the American Dietetic Association. 2000;100(10): 1157-63.

[23]Smolak L. Body image development in childhood. Body Image: A Handbook of Science, Practice, and Prevention (2nd ed.). New York: Guilford; 2011.

[24]Cogan JC, Smith JP, Maine MD. The risks of a quick fix: A case against mandatory body mass index reporting laws. Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention. 2008;16, 2-13.

[25]Neumark-Sztainer D, Story M, Hannan PJ, Perry CL, Irving LM. Weight- Related Concerns and Behaviors Among Overweight and Nonoverweight Adolescents. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2002;156(2):171-178.

[26]Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados Nacionales. Instituto Nacional de Salud Púbica; 2012.

[27]Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados por entidad federativa. Hidalgo. Instituto Nacional de Salud Púbica; 2012.

[28]Bandura A. Auto-Eficacia: Cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual. España: Desclée De Brouwer; 1999.

[29]Saldaña C. Trastornos del comportamiento alimentario. Madrid: Terapia de conducta y salud; 1994.

[30] Platas S, Gómez-Peresmitré G. Propiedades Psicométricas de la Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación (EFRATA-II) en preadolescentes mexicanos. Psicología y Salud. 2012;23(2): 251-259

[31]Gómez-Peresmitré G, Guzmán R. Análisis discriminante del Inventario de Autoeficacia para Control de peso en adolescentes mexicanos. Psicología y Salud. 2011;21(2):157-64.

[32]Aguilar N. Tesis de Licenciatura en Psicología: Estandarización de la escala de Asertividad de Michelson y Wood en una muestra mexicana de niños de 8 a 16 años. México: UNAM; 1995.

[33] Lara M, Silva A. Estandarización de la escala de asertividad de Michelson y Wood en niños y adolescentes: II. Tesis de Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. México: UNAM; 2002.

[a] Alumna de la Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud ICSa, UAEH.

[b] Profesora Investigadora Área Académica de Psicología ICSa UAEH.

[c] Profesora Investigadora Facultad de Psicología UNAM.

Correo de correspondencia: menesesmmagaly@gmail.com