Análisis de la problemática ambiental de los fabricantes de tabique en la región Tulancingo bajo un enfoque participativo

Resumen

La contextualización sobre la problemática mundial es cada vez más compleja ante una interacción de elementos económicos, políticos, sociales y ambientales que demanda propuestas de solución innovadoras pero sobre todo incluyentes. Esto mismo se replica con mayor dimensión al interior de las economías locales, donde las diferentes actividades productivas enfrentas sus propias limitantes frente a un contexto externo poco favorable, como la fabricación de ladrillo en la región Tulancingo. Una actividad categorizada como industrial, aunque por su proceso es de tipo artesanal; que más comercial es de subsistencia, presentando una serie de problemáticas de productividad, mercado, pero sobre todo en materia de normatividad ambiental al sostener una aparente relación inversa entre rentabilidad y sustentabilidad. El presente documento busca profundizar y armonizar esta causalidad con la adecuación normativa a través de procesos participativos, que permitan el acercamiento con los responsables de estas políticas y la organización de los productores, entre otras.

Palabras clave: Problemáticas, tabique, Sustentabilidad, Región Tulancingo.

Abstract

The contextualization on the world problematic is certainly increasingly complex in light of an interaction of economic, political, social and environmental components which demand innovative but mostly inclusive solution proposals. This is replicated in a greater dimension within the local economies, where the different production activities face their own limits before an unfavorable external context. This is the case of the manufacturing of brick in the Tulancingo region. An activity categorized as industrial, although it is artisan type according to its process; which despite being commercial it is mainly of subsistence, presenting a series of productivity and market issues, but above all, in terms of environmental regulation by sustaining an apparent inverse relationship between profitability and sustainability. The document submitted seeks to deepen and harmonize this causality by means of the normative adaptation through participatory processes that allow the approchement with those accountable for these policies and the organization of producers, among others.

Keywords: Problems, brick, sustainability, Tulancingo Region.

Introducción

Son muchas las problemáticas que sin duda se visualizan en este mundo: desigualdad, pobreza, migración, descomposición social, protagonismos infundados, entre muchos otros. Pero sin duda uno de los más preocupantes y prioritarios es el problema ambiental; que se visualiza catastrófico ante la falta de compromiso y voluntad política de los gobiernos, y la poca conciencia de la sociedad, en ocasiones inercial a su propia naturaleza o a su actividad productiva, como fuente de sustento económico, siendo el caso para la fabricación de tabique en la región Tulancingo.

Según Romo et al. (2004), la industria del ladrillo está directamente relacionada con la construcción de vivienda, practicándose desde hace siglos en México. Por lo cual surge y se mantiene como una actividad empírica artesanal, cuyo proceso de producción difícilmente permite una modificación considerable, debido a su técnica de fabricación manual, con aparatos sencillos, de manera tradicional y baja escala. Por ello la incongruencia de ser categorizada como industrial, puesto que su proceso no es en serie y mucho menos mecanizado. Lo que explica gran parte de la problemática que enfrenta ante el desconocimiento y tratamiento de su producto como comercial y no artesanal, cuyo valor debiera corresponder a esta denominación.

Aunado a lo anterior, la “industria” del ladrillo es una actividad relacionada con los sectores más pobres y marginados, con baja o nula educación, bajo un esquema de economía informal, cuyo desarrollo está en función de la demanda de los centros de población aledaños. Por lo que esta actividad más que ser de tipo empresarial es de autoempleo, con muy pocas oportunidades de que estas personas se puedan incorporar a un mercado laboral, por su bajo nivel de instrucción y capacitación.

La situación referida con antelación, sin duda no es particularmente propia de este sector, puesto que existen muchos otros bajo estas mismas condiciones en el país. Sin embargo la particularidad de esta actividad es que visualmente es una de las más contaminantes del medio ambiente, a diferencias de otras actividades industriales que son más discretas en sus procesos de contaminación, no así en intensidad de degradación del medio ambiente.

Lo que el presente documento busca es mostrar las diferentes problemáticas que enfrenta la fabricación de ladrillo en la región del Valle Tulancingo, destacando particularmente la causalidad de la contaminación ambiental en su marco normativo, desde un enfoque participativo, a través del acercamiento con los agentes protagónicos que permitan generar propuestas que compensen o aminoren el nivel de contaminación de esta actividad.

Desarrollo

Los resultados que aquí se presentan son resultado de un proyecto de investigación que tuvo lugar en tres de los seis municipios que conforman la región del Valle de Tulancingo y cuyo propósito fue identificar aquellas actividades productivas de trascendencia en la región desde el punto de vista económico y social, destacando la fabricación de ladrillo.

La región de estudio

La división Político-Administrativa de Hidalgo está constituida por 84 municipios, en 10 regiones, entre las cuales se encuentra la región del Valle de Tulancingo, conformada entre otros municipios por Tulancingo de Bravo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Cuautepec de Hinojosa que conforma la región de estudio, la cual se ubica al noreste del estado de Hidalgo.

El municipio de Tulancingo de Bravo se encuentra entre los 2 mil 200 y los 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar (msnm), en las coordenadas 20° 04’ 53’’ de latitud norte y 98° 22’ 07’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 290.4 km2, que representa el 1.4% del total de la superficie del estado de Hidalgo cuenta con 145 colonias, fraccionamientos y localidades.

Santiago Tulantepec se localiza a una distancia de 51 kilómetros de Pachuca, la capital del estado. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 2,180 metros y sus coordenadas geográficas extremas son latitud norte 20° 02’ 18”, longitud oeste 98° 21’ 21” con una extensión territorial de 89.90km2, representando el 0.43%al total estatal, distribuidos en 21 localidades, la Cabecera Municipal está situada en la localidad de Santiago.

Finalmente el municipio de Cuautepec de Hinojosa se ubica en las coordenadas geográficas latitud 20.034167 y longitud -98.308611, a una altura de 2260 metros sobre el nivel del mar (msnm). Cuenta con una extensión territorial de 391.14 km2, representando el 1.88 % de la superficie estatal, constituido por 95 localidades.

Así considerando los tres municipios, la región representa el 3.7% de la superficie total en el estado, con una población de 254 439 habitantes, representando el 9.54% de la población total estatal, donde el 48.1% son hombres y el 51.9% mujeres (Inegi, 2010).

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Tulancingo de Bravo (PMT, 2012). La región Tulancingo se caracteriza por ser un sitio destino dentro del entorno regional, al captar más de 60% de los viajes que se generan en el corredor México–Tuxpan y Pachuca–Tulancingo. Aunado a ello, la predominancia de la actividad comercial e industrial de la región, la caracteriza como zona de “paso” para acceder a otras ciudades del centro del país, por lo que se considera como un punto estratégico, por donde cruzan productos y personas

Dentro de las actividades económicas en la región sobresalen las actividades: comercial, textil, láctea y tabiquera. Sin embargo se cuentan con muy pocos estudios sobre ellas y particularmente para esta última, atribuible sobre todo a la poca trascendencia económica de baja rentabilidad, no así como disyuntiva social en la generación de autoempleos. De ahí la importancia de generar un diagnóstico que permitiera conocer la problemática real de esta actividad desde una perspectiva no tradicional, plasmada por los protagonistas, a través de la implementación de la metodología de planeación participativa.

Fundamento metodológicos: la Planeación Participativa

El progreso científico y tecnológico demanda la construcción de vínculos estrechos entre los centros generadores de conocimientos y los sectores productivos, que los transforman en tecnologías propias que permiten un aumento de la productividad y competitividad de los países en desarrollo (CEPAL, 2010); por lo tanto, esta situación exige a las universidades un replanteamiento en las formas tradicionales de trabajo, es decir, la apertura a la investigación aplicada en búsqueda de la innovación.

Pardo (1994), Sánchez et al. (2003) y Silva (2003) sostienen que el crecimiento y desarrollo económico de una sociedad implica necesariamente procesos continuos de cambios estructurales en el ámbito productivo, político y social de las diferentes regiones de un determinado país. El diagnóstico de las necesidades y potencialidades de las comunidades se deben realizar de manera participativa, de abajo hacia arriba, partiendo de los recursos humanos, naturales y materiales que prevalecen en una determinada región con el fin de diseñar e implementar estrategias de desarrollo de acuerdo a las necesidades de la sociedad (Musgrave 1993; Blakely y Green 2010). En estos procesos los actores sociales juegan un rol importante en el desarrollo económico y social de una determinada región, puesto que ayudan a entender a la gente que la habita, sus necesidades, su historia, su problemática y sus posibles soluciones (Giménez 1994; Terrones et al., 2016).

La experiencia demuestra que los proyectos sólo tienen éxito cuando se basan en el esfuerzo propio de los grupos destinatarios. Los aspectos a considerar por la metodología ZOPP son (GTZ, 1995; Terrones, 2013): Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Análisis de Involucrados, Matriz de Planeación de Proyecto y Planeación Operativa de Proyecto; estos instrumentos de análisis implican la realización de Talleres de Planeación Participativa y básicamente contemplan dos fases en su aplicación: la primera de análisis constituida por los árboles e involucrados y la segunda de planeación y operación de los proyectos. En este caso únicamente se hará alusión a la primera, enfatizando sobre la normatividad ambiental.

Árbol de Problemas

Es el diagnóstico de la situación, realizado a partir de la identificación del problema central y la visualización y análisis de las causas y efectos que origina el problema. No existe un número máximo o mínimo de problemas, se trata de incluir todos los problemas “importantes” percibidos por los involucrados, para poder entender las relaciones de causalidad (causa-efecto) y así obtener un diagnóstico lo más “objetivo” posible.

Árbol de Objetivos

Este instrumento permite tomar decisiones, por ello, también se le conoce como el Árbol de Decisiones, describe la situación deseada a la que se quiere llegar mediante la solución de los problemas, transformando las relaciones causa-efecto en relaciones medios-fines. Los objetivos deben ser realistas, de tal forma que sean posibles de alcanzar con los recursos disponibles, dentro de las condiciones generales dadas. Es a partir de este que se derivan los ejes estratégicos, los proyectos y las actividades que formarán la Matriz de Planeación de Proyecto.

Análisis de Involucrados

En esta matriz se caracterizan los principales actores en su realidad social y relaciones de poder, es decir, todas las personas, grupos y organizaciones involucradas directa e indirectamente con el proyecto, indicando sus funciones, intereses, fortalezas y debilidades. Cada una tiene sus propios objetivos, intereses, cultura organizacional y con frecuencia no es fácil armonizar los distintos intereses, hay quienes asumen un papel más activo (líderes) que otros.

Matriz de Planeación de Proyecto (MPP)

Esta Matriz se deriva del Árbol de Objetivos y expresa, de manera integrada, la estrategia de ejecución del proyecto, definiendo el objetivo superior, de desarrollo y del proyecto, así como las actividades, indicadores verificables objetivamente y los supuestos. En la MPP se plantean las estrategias a seguir para la superación de la problemática identificada, de tal forma que una vez que ha sido validada por los diferentes involucrados se determina posteriormente la ejecución de la misma a través de la planeación operativa de cada una de las estrategias y los proyectos que se deriven, definiendo las acciones que deben hacer cada uno de los participantes, plenamente consensuadas.

Planeación Operativa de Proyecto (POP)

La ejecución de la MPP se da a través de la POP, puesto que desagrega las actividades en subactividades, con una asignación de atributos que permiten hacer administrables o monitoreables las actividades determinadas por una acción específica. El alcance de los objetivos y metas de cada proyecto estratégico podrá ser valorado a través de la aportación de los resultados esperados, en cuanto a obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el proyecto con el presupuesto asignado.

Talleres de Planeación Participativa

La instrumentación de la metodología ZOPP se da a través de talleres con la participación, hasta donde es posible de los diferentes involucrados. El número de ellos y la etapa de planificación dependerán del asunto en cuestión considerando a quién se da participación y en qué forma. La Planeación Participativa sirve para desarrollar la concepción del proyecto a partir del punto de vista de los afectados; la participación de un mayor número de ellos requieren tiempo y métodos adecuados, pero los resultados son más asertivos. La planificación desde abajo, con una amplia participación, cuesta un gran esfuerzo.

En general, el tiempo promedio para la realización de los talleres de planeación participativa es de 30 a 48 horas. En este caso se tuvo que adaptar la dinámica y el número de talleres, atribuible a la particularidad del sector de estudio, realizando tres sesiones con la participación de 27 fabricantes de tabique de Tulancingo, Pastepec, Singuilucan y Apapastla, además de las dependencias gubernamentales, así como instituciones académicas como la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y la Universidad Politécnica. La información vertida en los talleres fue complementada con entrevistas a funcionarios de dependencias gubernamentales, líderes empresariales y fabricantes, entre otros.

Caracterización de la producción de tabique en la región Tulancingo

El proceso de producción de tabique se da en diferentes fases: La primera de ellas es la más importante, que caracteriza a esta actividad como artesanal y es justamente la de mezclado, que consiste en elaborar la masa a base de arcilla o lama, aserrín y agua, en ocasiones estiércol que servirá para la elaboración de los ladrillos; en esta es importante los tiempos y formas del mezclado. La segunda fase en donde se vacía la masa en moldes prediseñados para dar la forma y tamaño del tabique según los requerimientos. Posteriormente tras el tiempo de reposo se ponen al secado, en libre, puesto que la mayoría no cuenta con aleros de secado y de ahí que en tiempos de lluvia les sea difícil trabajar.

Finalmente se tiene la última etapa de producción en donde se presenta justamente el problema de la contaminación, que es la de cocción o quemado en grandes hornos, donde se utilizan materiales contaminantes (diésel o llantas) o degradación ambiental (leña) como combustibles para alcanzar temperaturas elevadas que permitan la solidificación y dureza que requiere el producto, haciendo muy visible esta etapa del proceso por la cantidad de humo que se genera en el ambiente (aunque la calidad la determina el color del humo) y que constituye el punto sobresaliente de la discusión. Sin embargo antes de esto es importante conocer algunas particularidades sobre la caracterización de este sector en la región de Tulancingo, que nos ayude a comprender la trascendencia social de esta actividad y la problemática ambiental que enfrentan. Para ello en el marco de los talleres de planeación participativa, se aplicó una encuesta a los asistentes y entrevistados de manera particular.

La actividad productiva del sector tabiquero de la región Tulancingo es por temporada. Los meses de actividad productiva son de 6 a 8 meses de producción, en los meses de diciembre a julio en promedio, todo depende del temporal. Este se caracteriza por la variedad de sus productos; el 32% de la producción es de tabicón, el 29 % corresponde a la producción de ladrillo, el 27 % de petatillo y el 5% de loseta y 7% de otros productos como el block y la cuña.

La edad promedio del 58% de los fabricantes de tabique oscila entre 40 a 60 años, con una experiencia entre los 22 y 36 años de experiencia; mientras que el 31% entre 20 a 40 años, lo cual indica que hay un importante cambio de estafeta a gente joven, que sin duda continuarán con esta actividad, en parte porque sus opciones de insertarse en un mercado laboral distinto son pocas, puesto que el 68% tiene la primaria incompleta y tan sólo el 25% tiene un nivel de estudios de secundaria. Por lo que es necesaria la alfabetización y capacitación técnica y empresarial.

A diferencia de otros sectores con alto nivel de marginación, su ingreso del 89% depende de esta actividad, lo que significa que en temporada mala (de lluvias), entre los meses de Julio a Noviembre; la mayoría de los productores no tienen ingresos para mantener a sus familias; sólo el 11% lo complementa con actividades agrícolas. El tamaño de familia del 70% de los productores tiene de 1 a 4 dependientes, el 22% de 5 a 7 personas y el 8% de 11 a 12 familiares. En cuanto al número de trabajadores el 89% tiene de 1 a 10 trabajadores, aunque la mayoría son miembros de la familia; por lo tanto este sector es prácticamente una industria conformada por micro empresas familiares y más que generar fuentes de empleo, apertura un espacio de autoempleo. El salario promedio semanal por trabajador es variable, prevaleciendo el rango entre los cuatrocientos y seiscientos pesos.

Como se ha dicho con anterioridad la producción de este sector es artesanal debido a que los productores utilizan las manos o pies al batir la arcilla con que hacen el tabique, siendo el proceso básico de mezclado. Para la elaboración de sus productos utilizan barro o lama, aserrín o paja, estiércol y agua; los cuales son comprados a nivel local (56% de los productores). Mensualmente su producción varía entre las 2000 hasta 40 000 unidades, siendo el promedio de 8 000 unidades para un 33% de los productores; con un costo unitario promedio de 0.80 centavos por unidad, aunque muchos de ellos no contabilizan su propio salario, el arrendamiento del lugar y la depreciación los utensilios que emplean, sobre todo de los hornos.

La producción de la industria del tabique de la región Tulancingo, son variadas ya que el 33% de los productores produce en serie, el 15% según a los pedidos del cliente, el 4% tiene normas estandarizadas y para el resto su producción es variable, sin que se tenga algún documento que certifique su producción. El 67% de esta producción es comercializada en el propio municipio, el 26 % en la región y el resto en el estado. Teniendo que enfrentar la fuerte competencia de los fabricantes de Cholula, cuyos precios en muchas ocasiones los dejan fuera del mercado, porque ellos cuentan con un mayor nivel de tecnificación, aunque la calidad de su producto es menor. Una gran mayoría busca comercializar su producto a nivel nacional, pero tienen la gran limitante del costo de transportación.

En relación a los apoyos gubernamentales los productores manifestaron que el 75% de ellos han recibido apoyo con quemadores y el 11% con dosificadores. Sin embargo en contraparte se sienten acosados por las dependencias medioambientales y fiscales, ya que constantemente clausuran sus centros de producción por no contar con ciertos permisos, que para ellos son incosteables. De las unidades productivas el 41% no tiene registros, el 11% cuenta con registro ante el SAT, licencia ambiental, estudio de impacto ambiental; 3% tiene licencia ambiental, cedula de ecología /cedula operación anual; el 15%% únicamente licencia ambiental, el 7% , licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, registro comercial, cedula de ecología/cedula de operación; el otro 15% básicamente estudio de impacto ambiental; el 7% licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, registro comercial, cedula de ecología /cedula de operación anual, el 4 % cuenta solo con estudio de impacto ambiental, y por último el otro 4% con registro en el SAT, estudio de impacto ambiental, registro comercial.

Por lo que el 33% opina que el apoyo gubernamental debiera ser con recurso económico, el 7% ayuda con trámites y permiso, otro 7% con infraestructura e implementos, 12% ayuda con empleo, capacitación y comercialización, el 11% comprando su producto para obras públicas como escuela, hospitales, entre otros y no comprando a la competencia o gestionando la donación como habitualmente ocurre.

El diagnóstico participativo de la problemática ambiental

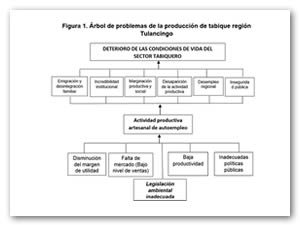

Con la implementación de los talleres de planeación participativa en dos fases de trabajo (inicialmente individual y posteriormente colectiva en mesas de trabajo) se pudo generar el diagnóstico sobre la problemática de esta actividad a través de la esquematización del árbol de problemas (Figura 1), identificando como problema central el hecho de ser una actividad productiva artesanal de autoempleo, considerada y tratada como si fuera una actividad empresarial comercial.

Fuente: Elaboración propia con base a los talleres de planeación participativa

Los problemas primarios resultaron ser cinco: disminución del margen de utilidad, falta de mercado, baja productividad, inadecuadas políticas públicas y legislación ambiental inadecuada, sobre la cual se enfatiza. Cabe señalar que este fue uno de los problemas que más se discutió en los talleres, determinando la causalidad de esta problemática, que permita visualizar las posibilidades de solución desde la raíz y no únicamente como un paliativo temporal, como generalmente ocurre y sobre todo con la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

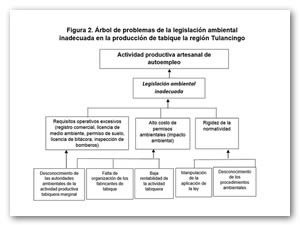

Los fabricantes de tabique en los talleres determinaron que la legislación ambiental para este sector es inadecuada debido a diferentes causas o problemas secundarios como se muestra en la Figura 2, como son los requisitos operativos excesivos dada la naturaleza artesanal de la actividad, los altos costos de los permisos ambientales y la rigidez normativa.

Figura 2: Árbol de problemas de la legislación ambiental inadecuada a la producción de tabique la región Tulancingo

Fuente: Elaboración propia con base a los talleres de planeación participativa

Profundizando en cada uno de ellos se tiene que los requisitos excesivos, los fabricantes de tabique lo atribuyen al desconocimiento que tienen las dependencias y autoridades sobre esta actividad productiva en materia ambiental, puesto que no existe un acercamiento y mucho menos un punto de acuerdo para solventar y resolver conjuntamente la afectación que en verdad se genera al medio ambiente.

Los fabricantes no niegan que existe una afectación al ambiente. Sin embargo esta se magnifica y finalmente una gran parte de los requisitos que se les piden terminan siendo un simple trámite de los cuales se sirven las autoridades para presionarlos y en muchas otras extorsionarlos para seguir dejándolos trabajar; estando muy lejos de cumplir con su cometido de proteger al ambiente.

Respecto los costos de los permisos ambientales que les piden, mencionan que en muchos casos no pueden cumplir con todos estos documentos debido a que son incosteables para ellos, atribuible a la baja rentabilidad de la actividad, que es prácticamente de autoempleo. Aunado a ello también se tiene, la falta de organización de los fabricantes para establecer convenios con instituciones ambientales o académicas que realicen los estudios a más bajo costo y el desconocimiento una vez más de las autoridades para saber si en efecto procede o no ese requisito de permiso.

Finalmente existe una rigidez normativa que responde a la manipulación de la aplicación de la ley y el desconocimiento de los procedimientos ambientales de quienes las ejecutan, ocasionando un enfrentamiento constante con los fabricantes de tabique.

Con lo anterior se puede señalar que gran parte de la problemática ambiental que presenta la producción de tabique en la región Tulancingo obedece a cuestiones más normativas e institucionales que de acción para ejecutar las leyes con la plena conciencia de evitar la contaminación del ambiente. Los fabricantes de tabique están conscientes que hay materiales que dañan más al ambiente y tratan de evitar el uso de materiales fósiles como las llantas, sin embargo el constante enfrentamiento con las autoridades no ayuda a buscar soluciones a esta problemática; por el contrario las agudiza. Por ello en el marco de los talleres de planeación se buscó plantear soluciones de abajo hacia arriba bajo esquemas participativos, a través de la MPP.

Estrategias participativas sobre la problemática ambiental de tabique

El primer paso para esquematizar la solución en un marco participativo es el árbol de problemas, convirtiendo los problemas en un sentido positivo. En este caso se prefirió presentar directamente la MPP, que finalmente recaba la información del árbol de objetivos en cuanto a las estrategias de solución participativas que en total fueron cinco: recuperación del margen de utilidad, diversificación del mercado (aumento en el nivel de ventas), aumento de la productividad,focalización de las programas gubernamentales sectoriales y la adecuación de la legislación ambiental, en el que se fundamenta el análisis central del presente documento, como una particularidad de esta actividad.

En el Cuadro 1 se presentan las propuestas, líneas de acción y proyectos, contenidos en el árbol de problemas, adicionando otros elementos como las actividades, indicadores, fuentes de verificación y los supuestos para que esto se cumpla. Como se observa el objetivo que se persigue es lograr adecuar la legislación ambiental a través de tres líneas de acción como son: la revisión de los requisitos operativos, disminución del costo de permisos ambientales y la flexibilidad normativa, para los cuales se derivan cinco proyectos y líneas de acción que buscan aminorar esta problemática propuesta con los diferentes involucrados, como son los fabricantes de tabique independientes o de organización gremiales regionales (horneros de Pastepec, Santiago y del Paraíso, Tulancingo), autoridades de los Municipios, la Procuraduría de Medio Ambiente-Hidalgo, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional- Región Tulancingo (Coplader) e instituciones académicas y de investigación, entre otras.

Para la revisión de los requisitos operativos, se necesita buscar el acercamiento con los responsables de cada uno de estos requerimientos para que se establezcan lineamientos más claros y precisos que realmente contrarresten el problema de la contaminación al ambiente y no únicamente sean un requisito más como generalmente ocurre.

Cuadro 1. Matriz de Planeación del Proyecto de la problemática ambiental en la producción de tabique de la región Tulancingo

| Estrategia del Proyecto | Indicadores Verificables Objetivamente | Fuentes de Verificación | Supuestos |

| Objetivo superior: Mejora en las condiciones de vida del sector tabiquero | |||

| Nombre del programa: 2. Adecuación de la legislación ambiental |

|||

| Objetivo del programa: 2. Adecuar la legislación ambiental |

Menor número de clausuras de la actividad tabiquera por incidentes ambientales | Estadísticas de la secretaría de medio ambiente sobre normatividad en el sector tabiquero | Existe participación institucional integral |

| Líneas de acción: 2.1 Revisión de los requisitos operativos (registro comercial, licencia de medio ambiente, etc) 2.2. Disminución del costo de permisos ambientales 2.3. Flexibilidad de la normatividad |

|||

| Proyectos: | |||

| 2.1.1. Búsqueda del acercamiento de las autoridades ambientales con el sector tabiquero | Foros de encuentros entre tabiqueros y dependencias gubernamentales ambientales para el establecimiento de acuerdos | Estadísticas de instituciones ambientales a nivel municipal y estatal y actas de acuerdos | Existe la voluntad institucional y capacidad de organización de los tabiqueros |

| 2.2.1. Fomento de la organización entre fabricantes de tabique | Formalización de organizaciones tabiqueras en la región | Informes presidencias municipales y organizaciones gremiales | Existe la capacidad de organización |

| 2.2.2. Impulso a la rentabilidad de la actividad tabiquera | Aumento del margen de rentabilidad | Estudios de estimación del margen de rentabilidad e informes de presidencias municipales |

Existe la coordinación interinstitucional |

| 2.3.1. Aplicación no arbitraria de la ley | Disminución del cierre de hornos y clausura de la actividad tabiquera de forma arbitraria | Informes presidencia municipales y organizaciones gremiales | Existe la voluntad y el apoyo institucional |

| 2.3.2. Divulgación de los procedimientos ambientales | Encuentros informativos sobre procedimientos ambientales | Registros de asistencia a este tipo de eventos | Existe el interés y la apertura para la realización de este tipo de eventos |

| Actividades 2.1.1.1.Buscar el acercamiento de las autoridades ambientales con el sector tabiquero 2.2.1.1.Fomentar la organización entre fabricantes de tabique 2.2.2.1.Impulsar la rentabilidad de la actividad tabiquera 2.3.1.1.Aplicar la ley de forma no arbitraria 2.3.2.1.Divulgar los procedimientos ambientales |

|||

Fuente: Elaboración propia con base a la información de los talleres de planeación participativa

Respecto a la segunda línea de acción para la disminución del costo de permisos ambientales se necesita principalmente de la organización de los productores para que puedan gestionar convenios colectivos con instituciones gubernamentales o académicas que les permita cumplir con la normatividad ambiental a un menor costo. También es importante impulsar la rentabilidad de esta actividad productiva que permita costear los requerimientos ambientales solicitados y el acercamiento con los responsables.

Finalmente para lograr la flexibilidad de la normatividad se necesita impulsar la aplicación de la ley de manera transparente y no de manera arbitraria como generalmente se presenta, además de la divulgación de los procedimientos ambientales que genere una conciencia ambiental en los fabricantes de tabique de la región Tulancingo.

Conclusiones

Este trabajo de investigación implicó el apoyo activo de las autoridades de los diferentes municipios de la región Tulancingo, de académicos y alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dependencias gubernamentales a nivel estatal, organizaciones gremiales y sociales, pero sobre todo la disponibilidad, apertura y participación activa de cada uno de los fabricantes de tabique.

La Planeación Participativa resultó ser una herramienta metodológica fundamental para el análisis de la problemática ambiental de esta actividad de abajo hacia arriba. La determinación de necesidades comunes, en una dinámica participativa, permitió construir un diagnóstico asertivo y elaborar estrategias de desarrollo validadas por los diferentes involucrados, para que en conjunto puedan implementar acciones y proyectos que atenúen el problema de la contaminación ambiental de esta actividad desde su raíz; y no se limite a ser simplemente un requisito operativo.

El problema ambiental sin duda debe ser atendido de manera responsable tanto por los fabricantes de tabique como por los hacedores y ejecutores de la normatividad, aperturando espacios de acuerdos, donde se reconozca la naturaleza y particularidad de esta actividad como marginal de autoempleo. Generando reglas operativas y justas para todos, pero sobre todo que busquen minimizar los daños que se causan al ambiente.

Las instituciones educativas de educación superior juegan un papel fundamental como enlace para la sinergia de trabajo colaborativo entre los diferentes actores que forman parte de la problemática ambiental en la fabricación de tabique de la región Tulancingo.

La experiencia demuestra que los proyectos sólo tienen éxito cuando se basan en el esfuerzo propio de los grupos destinatarios. Al atender con responsabilidad estos problemas se garantiza un mayor bienestar económico y social, no sólo de la población de estudio sino de la sociedad en su conjunto; además, de generar y consolidar el tejido social, necesario para el fortalecimiento de un sistema institucional regional actualmente deteriorado.

Reerencias Bibliográficas

Blakely, Edward y Nancey Green Leigh (2010), Planning local economic development: theory and practice, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, California.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010), Desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/37968/2010-100Innovar_para_crecer_Espa%C3%B1ol_Formato_nuevo.pdf, 15 de enero de 2013.

Giménez, Gilberto (1994), Comunidades primordiales y modernización en México, en Giménez, Gilberto y Ricardo Pozas (coords.), Modernización e identidades sociales. UNAM, México, pp. 152-166.

GTZ(Agencia Alemana de Cooperación Técnica: Team Technologies) (1995), Marco orientativo para la ejecución de proyectos de la Cooperación Técnica alemana a través de la GTZ, GTZ, México.

Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2010), Censo de Población y Vivienda, México, <>, 13 de enero de 2017.

Musgrave, Richard (1993), Hacienda pública, teoría y aplicaciones, McGraw-Hill, México.

Pardo, María del Carmen (1994), La gestión municipal, ¿motor o freno para el ejercicio democrático?, en Mauricio Merino (coord.), En busca de la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano, El Colegio de México, México, pp. 253-282.

PMT (Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo) (2012), Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016 de Tulancingo de Bravo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México.

Romo, Aguilar, M., Córdova, Bojórquez, G., Cervera, Gómez, L. (2004), Estudio urbano-ambiental de las ladrilleras en el municipio de Juárez, Estudios Fronterizos, 5 (9: 9-34) <http://www.scielo.org.mx/pdf/estfro/v5n9/v5n9a1.pdf> 10 de enero de 2017.

Sánchez Bernal, Antonio, Édgar Tovar García y Antonia Sánchez Martínez (2003), “Evaluación del desempeño de los gobiernos municipales de Jalisco. Hacia una política regional de fortalecimiento municipal”, Gestión Municipal, 1 (1: 55-72)

Silva-Lira, Iván (2003), Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local, CEPAL, Chile.

Terrones-Cordero, Aníbal, Yolanda Sánchez-Torres y J. Roberto, Vargas-Sánchez (2016), Planeación participativa: Teoría y práctica, 2ª. Ed, Plaza y Valdés-UAEH, México.

Terrones-Cordero, Aníbal, (2013), Planeación participativa para elaborar un plan de desarrollo municipal: el caso de Acaxochitlán, Hidalgo. Economía, Sociedad y Territorio, XII: 521-559.

[a] Profesor investigador del área de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Perfil PRODEP, yolasato08@hotmail.com

[b] Profesor investigador del área de Administración y gestión de Pymes de la Universidad Politécnica Tulancingo, Perfil PRODEP.

[c]Profesora investigadora del área de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.